Финноугристика

Финноугристика как научная дисциплина сформировалась как точная наука за последние 250 лет. Пионерами этого направления были Янош Шайнович и Шамуэль Дьярмати, а также крупные собиратели языкового материала Антал Регули и Маттиас Александер Кастрен. Научную точность финноугристика приобрела благодаря деятельности Фердинанда Иоганна Видемана, Эмила Нестора Сетяля, Йожефа Буденца и Йожефа Синьеи. Целью созданной ими классической финноугристики было историко-сравнительное изучение финно-угорских и самодийских языков с целью реконструкции праязыка.

За последние полвека понятие классической финноугристики расширилось: благодаря традиции международных финноугристических конгрессов, начатой Кустаа Вилькуна, Дьюлой Ортутаем и Паулем Аристэ в 1960 году, финноугристика стала охватывать все области исследования духовной и материальной культуры уральских народов. Сегодня под финноугристикой понимается научная дисциплина, изучающая языки, культуру и историю финно-угорских народов.

Финноугристические конгрессы, проходящие каждые пять лет, являются важнейшей платформой сотрудничества учёных-финноугристов. Особенно значимым для эстонцев был конгресс, состоявшийся в 1970 году в Таллине — он стал первым крупным международным гуманитарным событием в советское время. В 2000 году эстонцы снова организовали конгресс — на этот раз в Тарту.

Последние финноугристические конгрессы прошли в 2015 году в Оулу (Финляндия) и в 2022 году в Венском университете (Австрия). В 2025 году конгресс состоится в Тарту.

Финноугристикой занимаются не только в Эстонии, Финляндии (университеты Хельсинки, Турку, Оулу и др.), Венгрии (университеты в Будапеште, Дебрецене, Печи) и России, но и во многих других странах, например, в Германии (университеты Мюнхена, Гамбурга и Гёттингена), Австрии (Венский университет), Латвии (Рижский университет), Швеции (Уппсальский университет), Польше, Норвегии, Японии, Франции и Италии.

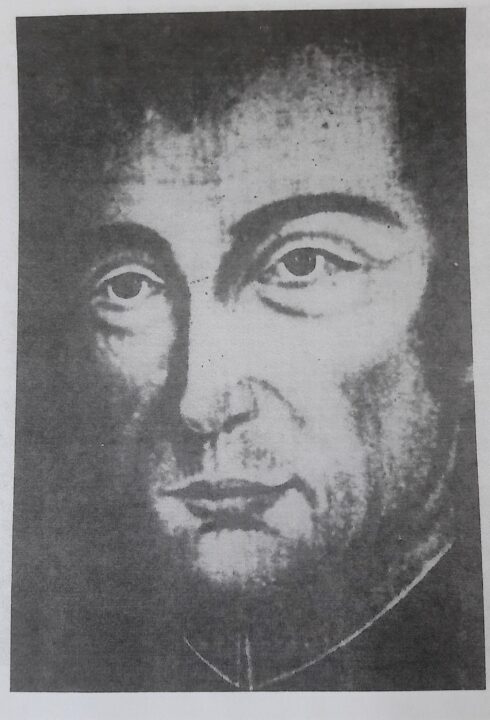

Янош Шайнович (1733–1785) был венгерским иезуитом, занимавшимся астрономией, математикой и лингвистикой.

János Sajnovics В 1769 году он принял участие в экспедиции в Норвегию, целью которой было наблюдение прохождения Венеры по диску Солнца. Во время экспедиции он также исследовал сходства между саамским и венгерским языками и в 1770 году опубликовал труд “Demonstratio. Idioma ungarorum et lapponum idem esse” («Доказательство: венгерский и лопарский [саамский] языки идентичны»), который считается отправной точкой в развитии финно-угроведения как науки. В том же году вышло дополненное издание этой работы, в котором был приведён и старейший известный венгерский текст — “Halotti beszéd és könyörgés” («Погребальная речь и молитва»).

Шамуэль Дьярмати (1751–1830) был врачом и лингвистом из Трансильвании, который продолжил и расширил работу Шайновича.

Sámuel Gyarmathi В 1799 году он опубликовал труд “Affinitas linguae Hungaricae cum linguis Fennicae originis grammatice demonstrata” («Грамматическое доказательство родства венгерского языка с языками финского происхождения»), в котором подробно проанализировал грамматические сходства венгерского языка с другими финно-угорскими языками, а также сравнивал венгерский язык с татарскими и славянскими диалектами.

Работы обоих учёных имели знаковое значение: они заложили основы финно-угроведения как научной дисциплины и предвосхитили труды сэра Уильяма Джонса — основателя сравнительно-исторического языкознания индоевропейских языков. Шайнович подчёркивал важную лингвистическую мысль: языки со временем изменяются, развиваются в разных направлениях и могут становиться очень непохожими друг на друга.Анталь Регули (1819–1858) был венгерским лингвистом, который посвятил свою жизнь изучению финно-угорских языков и народов. Сначала он рвботал юристом, но отказался от этой карьеры после встречи с Адольфом Иваром Арвидссоном, который познакомил Анталя с возможным родством венгерского и финского языков. Это вдохновило Регули на изучение языков и исследование культур финно-угорских народов.

В 1840–1841 годах он изучал финский и саамский языки в Финляндии под руководством М.А. Кастрена. В 1841 году выучил и эстонский язык, став первым известным венгром, владеющим эстонским. В 1841–1843 годах Регули жил в Петербурге, где его главным вдохновителем был происходивший из Эстонии академик Петербургской академии наук Карл Эрнст фон Бэр. В 1843 году начался важнейший период жизни А.Регуля: экспедиция в Сибирь. В Уральских горах он изучал мансийский и хантыйский языки, фольклор, религии, этнографию и занимался картографированием региона. Он тесно сотрудничал

Маттиас Александер Кастрен (2 декабря 1813, Тервола — 7 мая 1852, Хельсинки) был первым профессором финского языка в Хельсинкском университете, а также пионером в исследовании уральских языков и этнографии. Его работы положили основу финноугроведения и этнолингвистика. Он написал грамматики 14 сибирских языков, и для многих из них это были первые грамматические описания; некоторые языки до этого не были известны.

Проведя детство в Лапландии и Оулу, Кастрен в 1828 году начал учёбу в Императорском Александровском университете в Хельсинки, где принимал участие в деятельности «Субботнего общества» (Lauantaiseura) — флагмана финского движения и национального романтизма. Его друзьями были Элиас Леннрот, Захариас Топелиус, Й. Л. Рунеберг и Й. В. Снельман. В 1836 году он получил степень магистра философии, изучив восточные и классические языки, а также философию.

Свою первую исследовательскую поездку Кастрен совершил в 1838 году в Лапландию. На основе собранного там саамского фольклора и мифологии он написал диссертацию о сходствах склонения в финском, эстонском и саамском языках “De affinitate declinationum in lingua Fennica, Esthonica et Lapponica”. В 1839 году он отправился в Карелию, где встретился с известными народными сказителями Архиппой Перттуненом и Ваассилой Киелевяйненом. В 1840 году Кастрен стал доцентом финского языка и языков северных народов в Императорском Александровском университете в Хельсинки. В 1841 году он опубликовал шведский перевод «Калевалы» Элиаса Леннрота — первое полное издание этого произведения на иностранном языке.

Исследовательские путешествия Кастрена в 1841–1849 годах проходили от Лапландии через арктическое побережье до Сибири, за Байкал и вплоть до Китая. Во время этих поездок Кастрен регулярно отправлял в Петербург свои лингвистические заметки, а также археологические и этнографические коллекции.

Он изучал ненецкий язык и составил грамматику коми языка — “Elementa grammatices Syrjaenae”, одна из глав которой, De nominum declinatione in lingua Syrjaena, была принята в качестве диссертации. Также он составил грамматику марийского языка — “Elementa grammatices Tscheremissae”, исследовал хантов, живущих по берегам Иртыша и Оби, а также ненцев, говорящих на языке, до того неизвестном науке. Кастрен начал работу над рукописью грамматики хантыйского языка и изучал селькупский, кетский, камасинский, эвенкийский языки, а также два тюркских языка — хакасский и тофаларский.

В Петербург, а затем в Хельсинки Кастрен вернулся только в 1849 году, больной туберкулёзом, дизентерией и цингой.

В Финляндии его здоровье улучшилось. Первым был завершён его труд по грамматике хантыйского языка — “Versuch einer ostjakischen Sprachlehre nebst kurzem Wörterverzeichniss” (1849). В Хельсинки Кастрен выступил со своей знаменитой лекцией “Hvar låg det Finska folkets vagga?” (“Где была колыбель финского народа?”), в которой он утверждал, что прародина финно-угорских народов находилась в Саянских горах на западных склонах Алтая.

В своей профессорской диссертации „De affixis personalibus linguarum Altaicarum” Кастрен сравнивал личные окончания в уральских, тюркских, монгольских и тунгусских языках. 14 марта 1851 года он был назначен первым профессором финского языка и литературы в Хельсинкском университете. Он читал лекции по этнологии, финской и финно-угорской мифологии, а также по «Калевале», но не по языкознанию.

Главный труд его жизни — грамматика самодийских языков — остался незавершённым из-за туберкулёза: Кастрен умер в возрасте 39 лет.Его обширное и бесценное наследие было подготовлено к печати в 1853–1862 годах академиком Петербургской академии наук Францем Антоном фон Шиффнером, родившемся в Таллинне. Петербургская академия наук опубликовала двенадцать томов на немецком языке под названием „Nordische Reisen und Forschungen von Dr. M. Alexander Castrén” (“Северные путешествия и исследования доктора М. Александера Кастрена”; новое издание — Лейпциг, 1969).

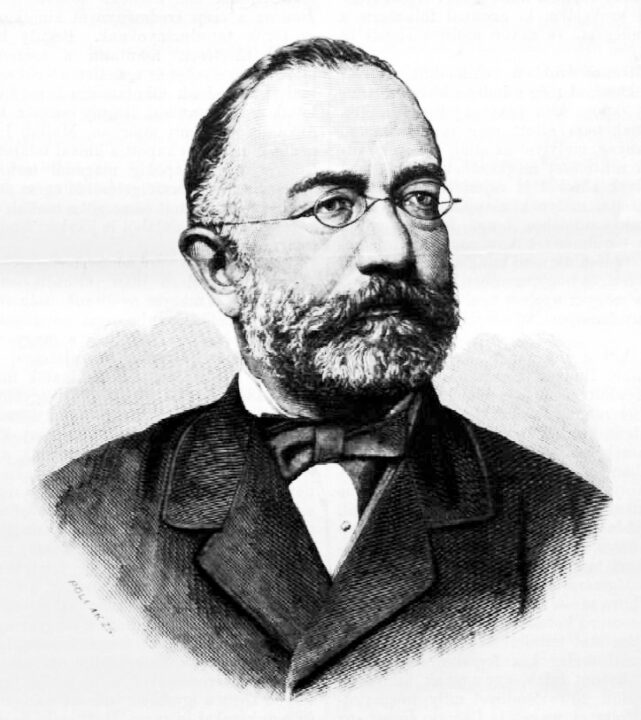

Общество имени М. А. Кастрена (M. A. Castrénin Seura) в Финляндии, продвигающее связи и сотрудничество финнов с другими финно-угорскими народами, носит его имя. Ежегодное собрание общества проходит 2 декабря — в день рождения Кастрена.Йозеф Буденц (1836–1892) был венгерским лингвистом немецкого происхождения и считается одним из основателей финно-угроведения. Он начал обучение в 1855 году в университете Марбурга, затем продолжил в Гёттингене, сосредоточившись на индоевропейских и алтайских языках. В 1858 году защитил докторскую диссертацию и по приглашению Пала Хунфалви переехал весной того же года в Венгрию. В этом же году он опубликовал статьи на венгерском языке, что свидетельствовало о его выдающихся способностях к изучению языков.

Изначально Буденц считал венгерский родственным тюркским и начал сравнивать эти языки. Однако в ходе исследований он пришёл к выводу, что сходства между ними основаны на заимствованиях, а не на родстве. Вместо этого он стал сторонником включения венгерского языка в финно-угорскую семью, указывая на систематические звуковые соответствия и грамматические сходства. В 1869 году разгорелся научный спор, получивший название “ugor–török háború” («финно-угорско—тюркская война»), когда Буденц резко раскритиковал работу Армина Вамбери, в которой тот сравнивал лексику венгерского и тюркского языков. Спор вышел за рамки научной дискуссии и до сих пор остаётся животрепещущей темой в венгерском обществе. Хотя в научном плане Буденц одержал верх, он потерял друга.

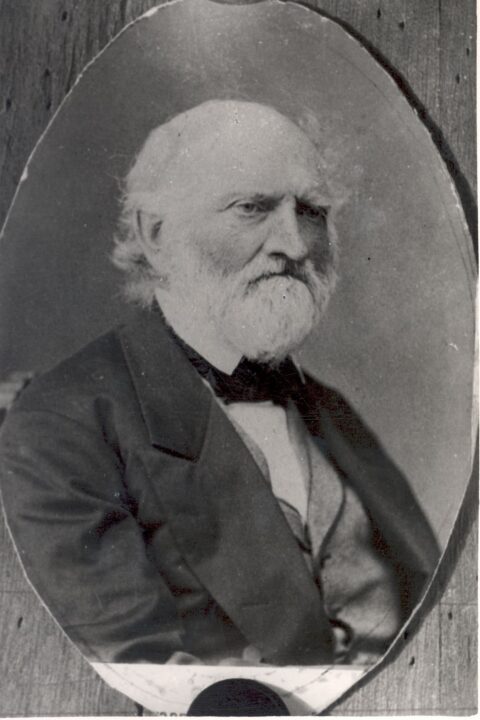

В 1872 году в Пештском университете была основана первая в мире кафедра финно-угорского языкознания, которую возглавил Буденц и руководил ею до своей смерти. Его важнейшие труды — «Венгерско-(финно-)угорский сравнительный словарь» (1873–1881) и «Сравнительное словоизменение (финно-)угорских языков» (1884–1894), последнее издание было опубликовано его учеником Жигмондом Шимоньи.Фердинанд Иоганн Видеманн (1805–1887) был лингвистом и полиглотом немецкого происхождения, изучавшим эстонский и другие финно-угорские языки. С юных лет он овладел многими языками и продолжил обучение классическим языкам в Губернской гимназии Таллина (ныне Гимназия Густава Адольфа) и в Тартуском университете. Видеманн работал преподавателем языков и собирал языковой материал, в том числе от русских солдат, дислоцированных в Таллине.

В научной деятельности Видеманн уделял основное внимание финно-угорским языкам, включая коми, марийский, удмуртский и мордовский. Он составил несколько грамматик и словарей по этим языкам. В 1854 году он был избран членом Петербургской академии наук, где продолжил работу в качестве академика и совершал научные экспедиции по изучению языков.

Особенно значителен вклад Видеманна в изучение эстонского языка — в 1869 году он составил обширный эстонско-немецкий словарь, а в 1875 году опубликовал на немецком языке грамматику эстонского языка. Кроме того, он задокументировал множество элементов эстонского фольклора и обычаев.

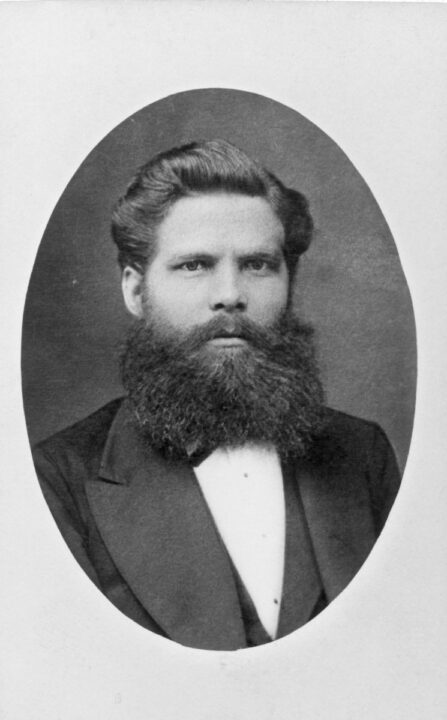

Видеманн был последним академиком по финно-угорским языкам в Петербургской академии наук, став преемником Андерса Юхана Шёгрена. Его деятельность оказала значительное влияние на развитие финно-угроведения как научной дисциплины. С 1989 года в Эстонии в его честь присуждается Премия Видеманна за заслуги перед эстонским языком — высшая государственная награда за достижения в области языкознания.Михкель Веске (1843–1890) был эстонским теологом, поэтом и лингвистом, а также первым эстонцем, получившим степень доктора языкознания.

Сначала он учился в миссионерской школе в Лейпциге, однако вскоре отошёл от богословия и посвятил себя лингвистике и национальному движению. В 1867 году он поступил в Лейпцигский университет, где увлёкся неограмматическим направлением и в 1872 году защитил докторскую диссертацию по сравнительной грамматике финно-угорских языков.

Веске работал лекторо эстонского языка в Тартуском университете и стремился основать кафедру эстонского языка, однако в условиях русификации его национальные взгляды стали препятствием. В 1885 году он отправился в исследовательскую поездку в Венгрию, быстро выучил венгерский язык и перевёл стихи Шандора Петёфи. С 1886 года Веске преподавал финно-угорские языки в Казани, проводил экспедиции к марийцам и мордве, собирая народные песни.

Веске изучал марийский язык и на основе гидронимов доказал, что Северная Россия была территорией расселения финно-угорских племён. Его важнейший труд — «Славяно-финские культурные отношения…» — был посвящён заимствованиям в лексике между славянскими и финно-угорскими языками. Он ввёл в научный оборот теорию трёхступенного количественного противопоставления в эстонском языке (систему трёх долгот гласных и согласных) и активно участвовал в национальном движении, будучи президентом Общества эстонских литераторов. Как поэт он запомнился своими патриотическими песнями, среди которых особенно известны “Kas tunned maad…” («Знаешь ли ты землю…») и “Mingem üles mägedele” («Пойдём на вершины гор»), ставшие частью народной памяти.Йожеф Синьеи (1857–1943) был выдающимся венгерским лингвистом, деканом философского факультета Будапештского университета и академиком Венгерской академии наук.

Он изучал венгерскую и немецкую литературу, а также финно-угорское языкознание в Будапештском университете. Уже в ранние годы его главным научным интересом стало финноугроведение. В 1879 году, после окончания университета, он отправился на годичную стажировку в Финляндию, где собирал материалы для будущего финско-венгерского словаря и вместе с Антти Ялава написал на финском языке учебник венгерской грамматики (“Unkarin kielen oppikirja”). Вернувшись из Финляндии, он привёз с собой и свою супругу — актрису Хильму Розендал.

Научная и педагогическая деятельность Синьеи была многогранной. Он работал в Национальном музее, был частным преподавателем финского языка и литературы в Будапештском научном университете, а позднее — профессором в университетах Коложвара (ныне Клуж-Напока) и Будапешта. В 1896 году он был избран членом Венгерской академии наук, а позже стал секретарём отделения языка и изящных искусств. В 1923–1924 годах занимал пост ректора Будапештского университета.

Синьеи составил одни из первых учебников по финно-угорскому языкознанию. Его труд “Magyar Nyelvhasonlítás” (1896) выдержал семь изданий. На немецком языке он был опубликован в Лейпциге под названием “Finnisch-ugrische Sprachwissenschaft” (1910; второе издание — 1922). Его школьные учебники — хрестоматии и грамматики — были широко распространены и многократно переиздавались, формируя преподавание венгерского языка на протяжении поколений. Синьеи оказал глубокое влияние как на академическое финно-угроведение, так и на общее образование.Эмиль Нестор Сетяля (1864–1935) был финским лингвистом, фольклористом и политиком, оказавшим значительное влияние на научную и культурную жизнь Финляндии начала XX века. Он занимал должность профессора финского языка и литературы в Хельсинкском университете (1893–1929), а также был канцлером Университета Турку.

В области языкознания его основной вклад связан с исследованием исторической фонетики согласных в финно-угорских и прибалтийско-финских языках. Его труд «Общефинская история звуков» (“Yhteissuomalainen äännehistoria”, 1890–1891) стал образцом для многих последующих исследований по исторической фонетике. Он также опубликовал грамматику финского синтаксиса, которая оставалась в употреблении десятилетиями. Сетяля инициировал масштабный проект по сбору языкового материала, который оказал влияние и на исследование эстонского языка.

В политике Сетяля занимал посты министра образования и министра иностранных дел, а в 1917 году исполнял обязанности премьер-министра. Именно он написал Манифест о независимости Финляндии. Также он работал дипломатом в Дании и Венгрии.

В области фольклора Сетяля выдвинул теорию, согласно которой персонажи Калевалы не были реальными историческими личностями. В труде «Загадка Сампо» (“Sammon arvoitus”) он интерпретировал Сампо как мировой столп и Полярную звезду. В конце жизни он был известен как влиятельный, но авторитарный культурный лидер.Василий Лыткин (1895–1981) был лингвистом и поэтом коми происхождения. Он участвовал в Первой мировой и Гражданской войнах; в 1925 году окончил филологический факультет Московского университета.

Будучи талантливым учёным, он проходил научные стажировки в Финляндии, Германии и Венгрии, а в 1927 году защитил докторскую диссертацию в Будапеште. Лыткин работал доцентом Московского университета и в Коми педагогическом институте, однако его научная карьера прервалась в 1933 году, когда он был арестован в рамках так называемого дела СОФИН и отправлен на девять лет в лагеря на Дальнем Востоке.

После пяти лет заключения Лыткин был освобождён, но ему не разрешили вернуться на родину. Он работал в педагогических институтах в Чкаловe (ныне Оренбург) и Рязани. В 1956 году Лыткин был реабилитирован и получил возможность жить в Москве. С 1959 года он работал в Институте языкознания Академии наук СССР, где возглавлял сектор финно-угорских языков.

Лыткин сосредоточился на изучении коми языка. Его главным научным трудом стала диссертация «Древнепермский язык и историческая грамматика», защищённая в 1946 году. В своих работах он исследовал древнепермский язык, также известный как анбур — письменность, в которой сохранились одни из самых ранних текстов на финно-угорских языках. Среди его значимых трудов также числятся «Древнепермский язык» (1952), «Историческая вокализация пермских языков» (1964) и «Краткий этимологический словарь коми языка» (1970, совместно с Я. Гуляевым).Лыткин был обожаемым поэтом, опубликовавшим 13 поэтических сборников. Его дебютное произведение вышло в 1918 году, а самым известным считается сборник «Кывбуряс» («Стихи», 1929). Он также переводил на коми язык произведения Шандора Петёфи, Александра Пушкина, Фёдора Тютчева и Владимира Маяковского. Задуманному переводу «Калевалы» на коми язык суждено было остаться незавершённым — была выполнена лишь часть.

Вольфганг Штейниц (1905–1967) был лингвистом, фольклористом и политиком еврейского происхождения из Германии.

Он изучал финно-угорские языки в Берлинском университете и проходил стажировки в Финляндии и Эстонии, называя тартуский период самым счастливым временем своей жизни. В Эстонии он познакомился с Паулем Аристэ и перевёл работу Илмари Маннинена о материальной культуре эстонцев. После прихода нацистов к власти в 1933 году Штейниц, будучи евреем и коммунистом, был уволен с работы и вынужден бежать в Советский Союз. Там он работал в Ленинграде и активно занимался исследованиями хантынского и мансийского языков и фольклора, принимая участие в экспедициях в Сибирь.

В 1937 году Штейниц бежал из Советского Союза от сталинского террора и жил в Эстонии, а затем в Швеции, где опубликовал ряд важных научных работ, в том числе по хантынскому и мансийскому языкам и вокализму. Он исходил из того, что обско-угорские языки (хантыйский и мансийский) наилучшим образом сохранили черты первоначального языкового состояния. После войны Штейниц вернулся в Восточную Германию, где стал профессором финно-угорских языков в Университете имени Гумбольдта и активно участвовал в организации научной жизни в Академии наук ГДР. Он продолжил исследования в области вокализма и составления словарей, но не успел завершить свой обширный словарь хантынского языка до своей смерти.Эркки Итконен (1913–1992) был выдающимся финским финно-угроведом и академиком. Свою научную карьеру он начал с изучения саамских языков, защитив в 1939 году докторскую диссертацию о вокализме восточносаамских языков.

Его величайшим достижением в этой области стал четырёхтомный словарь инари-саамского языка “Inarilappisches Wörterbuch” (1986–1991), в котором подробно задокументирован язык, на котором говорит всего несколько сотен человек.

Итконен был профессором финно-угроведения Хельсинкского университета в 1950–1963 годах, а затем — членом Финской академии до 1983 года. Его главной областью исследований была историческая фонетика; современные знания о звуковых соответствиях в финно-угорских языках во многом основаны на работах Итконена и его учеников. Он также исследовал связи между саамскими и прибалтийско-финскими языками.

Итконен был главным редактором монументального семитомного издания «Этимологический словарь финского языка» (“Suomen kielen etymologinen sanakirja”, 1955–1981, 2293 стр.) и начал работу над следующим этимологическим словарём финского языка — «Происхождение финских слов» (“Suomen sanojen alkuperä”). Кроме того, он долгое время сотрудничал с изданием “Sápmelaš” и возглавлял Финно-угорское общество в 1969–1978 годах.Пауль Аристэ (1905–1990) был выдающимся эстонским лингвистом и членом Эстонской Академии наук с 1954 года. Он изучал эстонский и другие финно-угорские языки, фольклор и германистику в Тартуском университете. Во время учёбы и после её окончания работал в Эстонском национальном музее и Эстонском фольклорном архиве. В 1931 году он получил степень магистра, а затем проходил стажировки в университетах Хельсинки, Уппсалы и Гамбурга. В 1939 году защитил докторскую диссертацию по фонетике хийуских говоров.

Аристэ работал профессором в Тартуском университете и в 1946–1977 годах возглавлял кафедру финно-угорских языков. Под его руководством Тарту стал центром лингвистов, изучавших финно-угорские народы всего Советского Союза. По его инициативе было защищено около 100 диссертаций, из которых примерно 60 — под его непосредственным руководством. Аристэ был основателем нескольких научных учреждений и журналов, а также активным сторонником международного научного сотрудничества.

Его любимым объектом исследования был водский язык и культура. Он собрал обширный материал по этой теме, включая рукописный архив объёмом 5662 страницы. Аристэ опубликовал более 1300 научных статей и несколько значимых трудов, среди которых — «Грамматика водского языка», «Фонетика эстонского языка» и «Эстоно-шведские заимствования в эстонском языке».

Вклад Аристэ в финно-угроведение